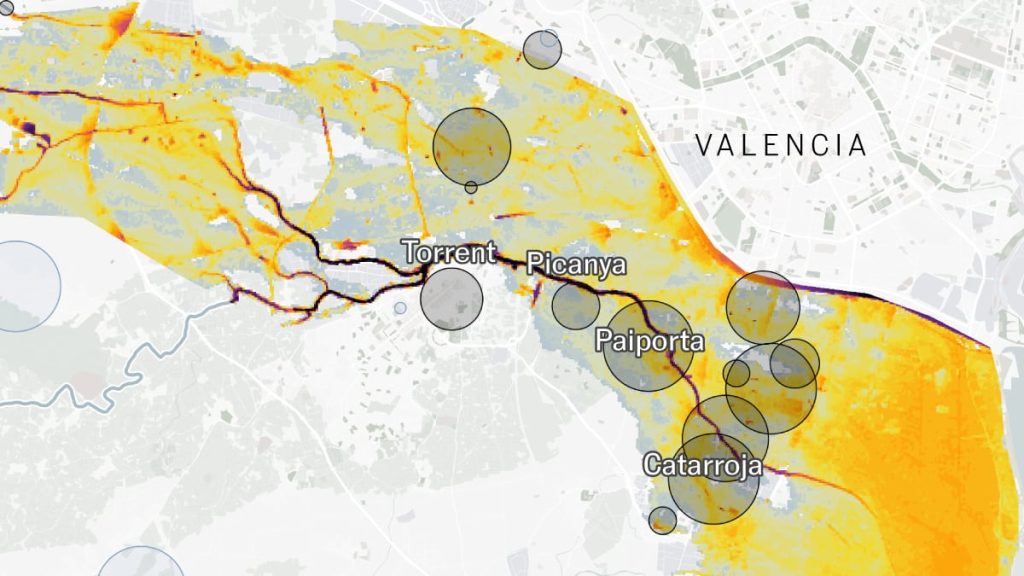

La mayoría de las 228 muertes en la Comunidad Valenciana por la dana del pasado 29 de octubre fueron provocadas por las inundaciones del barranco del Poyo y sus afluentes. Esta es una simulación de la evolución del agua el día del desastre en esta cuenca, más abajo del único sensor de medición de la rambla principal, realizada por el investigador Francisco Vallés, profesor de Ingeniería Hidráulica de la Universitat Politécnica de València (UPV). Incluye toda la zona cero de la catástrofe, con los municipios con más víctimas mortales (46 en Paiporta, 25 en Catarroja, 15 en Alfafar, 12 en Massanassa, 11 en Torrent, 11 en Sedaví, 10 en Picanya, 10 en Benetússer…). Aquí, en la comarca de L’Horta Sud apenas llovió, pero llama la atención que la riada mortal pillara por sorpresa a tanta gente, cuando fueron muchas las señales de peligro a lo largo del día. Aunque todavía sigue estudiándose lo ocurrido en estos cauces, esta simulación muestra que las avenidas fueron predecibles, devastadoras y muy rápidas.El investigador Francisco Vallés, profesor de la Universitat Politécnica de València (UPV), no creó esta simulación para analizar la crecida del barranco del Poyo, sino para ayudar a buscar desaparecidos en plena emergencia, justo después de la catástrofe. Si conseguía reproducir los flujos seguidos por la riada, así como determinar dónde tenía más fuerza el agua y dónde luego la perdía, teóricamente, podría identificar en qué zonas era más probable que estuvieran las personas todavía no encontradas. “Yo pensaba en esa gente, en las familias, y sentía que tenía que hacer algo para encontrarlas, así que dije: voy a montar un modelo rápido”, cuenta este ingeniero de Caminos experto en hidráulica, que por el momento prefiere no desvelar nada de esta parte del estudio.Sin embargo, con el tiempo, aquel modelo creado a toda prisa, que muestra flujos y alturas del agua en L’Horta Sud cada 10 minutos, desde las 9.00 de la mañana hasta el día siguiente, resultó más acertado de lo esperado. “Hidráulicamente, el modelo se comporta muy bien en el sentido de que representa bien lo ocurrido”, detalla Vallés, que la semana pasada declaró durante cuatro horas ante la jueza que investiga la dana. Como cuenta el investigador, según fue recogiendo información de lo ocurrido, esta encajaba muy bien en el mapa de la catástrofe dibujado por su simulación.Una prueba de ello es contrastar el momento en el que el modelo matemático muestra las primeras inundaciones en poblaciones con vídeos de redes sociales o vecinos de L’Horta Sud.Aunque el modelo resulta más impreciso dentro de las poblaciones, pues no contempla la trama urbana específica de cada lugar, la evolución del agua recreada en la pantalla del ordenador corresponde con testimonios de alcaldes, con marcas de la altura de la riada dejadas en algunas calles o con la mancha de inundación estimada por otros científicos. Como señala Carmen Zornoza, profesora del Departamento de Geografía de la Universitat de València (UV) que sacó la primera cartografía de la catástrofe, “el modelo de Vallés funciona”. Ella también tuvo que trabajar contra reloj justo después de la riada, en un momento en el que no se sabía bien cuál era la zona afectada y los satélites solo daban una visión parcial de lo ocurrido, pues no servían para las áreas urbanas con edificios. Consiguió determinar la mancha de la inundación: 562,7 kilómetros cuadrados que incluían el desastre del Poyo y también la crecida del río Magro, completando las imágenes desde el espacio con mapas de barro y la colaboración ciudadana. “Hay una amplia coincidencia entre los dos trabajos”, destaca esta cartógrafa, que considera que la simulación del investigador de la UPV, que contempla la zona cero de la dana, “es de lo mejor que hay ahora mismo”. “La estuvimos revisando y yo creo que tiene mucha potencia”.Normalmente, este tipo de simulaciones se utilizan para evaluar riesgos con el agua en una determinada localización a futuro. Para ello, se realiza primero un modelo meteorológico para estimar lluvias, luego un modelo hidrológico para convertir esas lluvias en caudales y finalmente un modelo hidráulico para hacer circular esa agua en el territorio, teniendo en cuenta el relieve y la rugosidad del terreno, lo que determina la velocidad y la altura de las inundaciones. En este caso, el investigador quería reproducir un desastre que acababa de ocurrir, conociendo ya datos reales de lluvia y de una parte de los caudales, por lo que fue directamente a la parte hidráulica.Como precisa Vallés, para ello disponía de las mediciones cada cinco minutos del sensor del barranco del Poyo, hasta que fue destruido por el agua a las 18.55. El último dato que envía es aterrador: 2.283 metros cúbicos por segundo, casi el agua que cabe en una piscina olímpica. A partir de ahí, el investigador cuenta con estimaciones realizadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Ahora bien, esto representa solo una parte de los caudales que impactaron contra las poblaciones de L’Horta Sud. Existe ahora mismo un debate científico sobre el peso de cada uno de los barrancos de la cuenca en el desastre. Sin embargo, se trata de una cuestión compleja, pues en estas otras corrientes no había medidores de caudal. Para la simulación, Vallés estima cuánta agua hay en los barrancos de Pozalet-Saleta, Gallego y Horteta usando los flujos máximos previstos para estas corrientes en otro trabajo en un periodo de retorno de 500 años y ajustando esos valores con lo ocurrido en la rambla del Poyo, que superó incluso lo esperado para 1.500 años. “Yo quería tener el modelo operativo cuanto antes. Entonces ¿qué hice? Pues hipótesis razonables, como hacemos los científicos en estas ocasiones”, comenta el ingeniero valenciano. “Si las cuencas son de características similares y ha llovido de la misma manera, su comportamiento es parecido. Entonces, cogí la forma del hidrograma del Poyo y la réplica escalada para los otros barrancos, y así alimenté el modelo hidráulico”.Determinados los caudales, un programa de cálculo hace correr el agua por el mapa topográfico de la zona, teniendo en cuenta la rugosidad de la superficie del terreno (asfalto, cemento, campos agrícolas, superficie forestal…). Tras reproducir la catástrofe en una pantalla de ordenador, el investigador de la UPV tiene claro que hubo múltiples señales de advertencia que no se tuvieron en cuenta. Aunque la simulación no muestra lo que pasaba aguas arriba del sensor del barranco del Poyo, donde llovió en abundancia y se generaron muchos problemas que anticipaban ya lo que podía pasar más abajo, el modelo sí refleja bien cómo estos peligrosos barrancos estaban muy activos ese día y la rapidez con la que avanzó de golpe la crecida, arrasando una zona en la que apenas llovió. El modelo matemático muestra una avenida de tipo “relámpago”, con una velocidad media de 5,6 metros por segundo (m/s), que llega a alcanzar un máximo de 8 m/s. Esto supone que desde que se detectaba una subida preocupante en el sensor del barranco del Poyo apenas había 40 minutos de margen hasta que llegaba a Picanya y 50 minutos a Paiporta. Como se sabe con riadas de este tipo con cambios pronunciados de relieve, resulta demasiado arriesgado responder a las subidas repentinas de los caudales en función de las mediciones de los sensores en tiempo real. Pero, en este caso, antes hubo otras muchas señales del riesgo para poner en alerta a la población. Como declaró el propio Vallés la semana pasada en el juzgado de Catarroja (Valencia) que investiga la inundación, “con otra gestión de la emergencia, la película habría sido otra”. “Las predicciones de la Aemet tenían que haberse tenido en cuenta. Los técnicos sabemos que el barranco del Poyo es problemático”, recalcó.En la siguiente herramienta puede consultar cada 10 minutos la evolución de la inundación, la lluvia acumulada y las más de 2.400 llamadas al 112 geolocalizadas.CréditosDatos de la simulación: Modelo matemático y validación científica a cargo de Francisco Vallés, investigador de la Universitat Politécnica de València (UPV).

Predecible, devastadora y muy rápida: qué revela la simulación de la crecida de la Rambla del Poyo | Clima y Medio Ambiente

Shares: