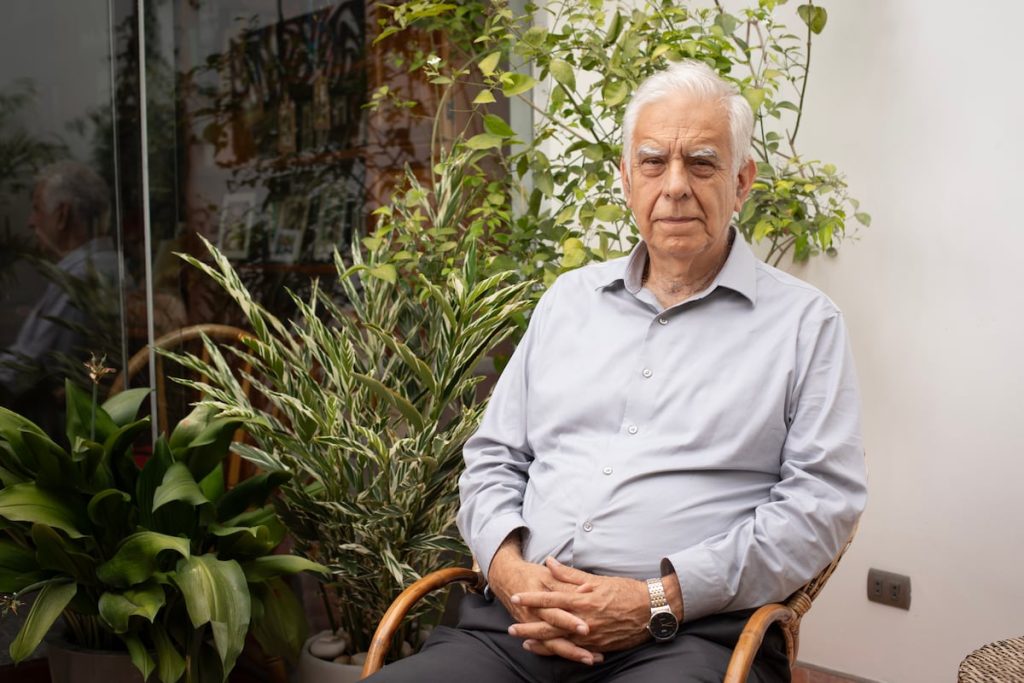

La primera imagen que Alonso Cueto (Lima, 70 años) atesora de Mario Vargas Llosa es la escena borrosa de un jovenzuelo que lo cargó en brazos. Cueto tenía apenas tres años, era Navidad en París, y su madre le pidió al investigador francés André Coyne que invitara a todos los jóvenes peruanos que conociera a pasar la Nochebuena en casa. Treinta años después, a mediados de los ochenta, un consagrado Vargas Llosa aniquiló con verdades irrefutables la primera novela de Cueto. Una severidad que no ha dejado de agradecerle y que forjó al celebrado escritor en el que se convirtió después.En su biblioteca, un espacio donde los libros conviven con fotografías salpicadas de todos los tamaños, Cueto recibe a EL PAÍS para conversar sobre Mario Vargas Llosa. Palabras en el mundo (Alfaguara), un ensayo que desgrana su obra, una invitación a redescubrir su universo literario y, desde luego, un homenaje al amigo y al maestro. Este portento de piernas arqueadas que camina como un gigante, guía de cada escritor que pise Lima, estuvo al lado de Vargas Llosa en la región de Ayacucho, cuando un chamán le reveló que ganaría el Nobel de Literatura cinco años atrás de su consagración. “El Nobel nunca fue una obsesión. Su única obsesión ha sido escribir”, remarca.Pregunta. ¿Es este libro el tributo de un lector agradecido?Respuesta. Lo es. Hay escritores que tienen un lenguaje correcto, incluso muy bello, luego hay un grupo de escritores más reducido que poseen un lenguaje muy propio y después están aquellos que han creado un universo único. Alguna vez le escuché decir a Martin Amis que cada escritor te invita a su casa. En la casa de Bukowski habría un tipo que, seguramente, te invitaría un licor sórdido. En el caso de Vargas Llosa no es una casa. Al igual que Faulkner es un planeta, donde existen los escenarios más contradictorios. Selvas, desiertos y las ciudades más distintas. Desde Londres hasta Lima y desde Tahití hasta el Congo, como en el caso de El sueño del celta. Esta capacidad de recrear el universo es parte de su necesidad por hacer una novela total. Un paraíso narrativo donde no intervengan las leyes ni las normas de la realidad.P. En uno de los capítulos explica que una de las técnicas más presentes en la obra de Vargas Llosa es la enumeración aliterativa, situándolo como un director de orquesta que no deja nada al azar.R. Vargas Llosa hizo su tesis sobre Rubén Darío, es un gran lector de García Lorca y un gran lector de Flaubert. Vargas Llosa es un escritor que cree en el poder de la música como el motor esencial en la narrativa y a lo largo de su obra hay una riqueza sonora que viene por contagio de la poesía. En los años noventa, durante la época de la campaña política, él se levantaba a las cuatro de la mañana para leer a Góngora, un poeta extraordinariamente musical. No tenía tiempo de leer novelas por esos días. Cuando tú ves un comienzo como el de Conversación en la Catedral: “Desde la puerta de La Crónica, Santiago mira la avenida Tacna sin amor: automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos, flotando en la neblina, el mediodía gris”, allí te das cuenta de la fuerza sonora que él se ha esforzado por darle para provocar una hipnosis en el lector.P. No son pocos los escritores que sostienen que debe entrenarse el oído.R. Es verdad. La literatura y la música son artes que funcionan de manera paralela y comparten términos como frase, ritmo y tono. Y eso está muy presente en la obra de Vargas Llosa. Lo ves en La guerra del fin del mundo. Si miras las oberturas de los primeros capítulos, siempre hay una pieza sonora excepcional. Hay que tener en cuenta que su adorado Flaubert fue el primero que trató de darle a la prosa un valor poético sonoro y lo logró.P. ¿Es cierto que alguna vez estuvo muy grave, en una cama de cuidados intensivos, y para sentirse mejor comenzó a repetirse párrafos enteros de Conversación en la Catedral?R. Eso fue en el 2017. Tuve una operación y permanecí varios días en cuidados intensivos, con mucha preocupación por parte de los médicos y mi familia. Tenía las manos atadas a la cama para no sacarme una escafandra que me habían puesto. No podía hacer nada. Entonces dije: voy a acompañarme con todo lo que sé de memoria. Me repetía internamente a Quevedo, Góngora, César Vallejo, Eguren, y trozos de Vargas Llosa, Neruda, García Márquez, García Lorca y Machado. Así durante horas. Y cuando no me quedó ninguno comencé a recitar todo de nuevo. Bueno, para eso sirve ser un lector. Para sentir que las palabras te acompañan.Alonso Cueto en su biblioteca.Carolina Ugarte NoriegaP. Hay mucho de verdad en ese cliché de que la literatura es terapéutica…R. La literatura es un contacto con una dimensión de la vida que corteja la belleza. Es una visita al paraíso incluso con obras muy duras o terribles que te dan una gran satisfacción porque te hacen sentir que estás en un universo autónomo, armónico, donde hay una humanidad latente, incluso en el sufrimiento y la desesperación. Ese milagro es adictivo. Cuando escribí este libro sentí la presencia de los personajes de Vargas Llosa: el Jaguar, la niña mala, Urania, el cacique Jum. Claro, la gran paradoja de la literatura es que uno tiene emociones muy fuertes sobre personajes que no existen. Sin embargo, vaya si existen. Cómo no van a existir.P. Cada vez que el Perú atraviesa una crisis recurrimos a la frase En qué momento se jodió el Perú. ¿Zavalita es el reflejo de la inmortalidad de Vargas Llosa?R. Sí, pero Zavalita es un ejemplo de un hombre con esperanza que también tiene dudas. Y eso se mantiene hasta la última novela. En Le dedico mi silencio hay una esperanza en el futuro. No se ha perdido eso. Es lo más hermoso de la última novela de Mario. Todavía es posible. Vamos a poder ser una sociedad reconciliada. El camino es el arte popular. La frase más famosa de Zavalita se ha tomado muchas veces como una pregunta. Y es más bien una constatación que tiene Zavalita al ver el paisaje urbano que lo rodea. Es una afirmación más que una pregunta.P. Todo escritor es un rebelde por naturaleza. Pero usted ubica a Vargas Llosa como un rebelde entre los rebeldes, al punto de que su libro estuvo a punto de llamarse Épica de un transgresor.R. La obra de Vargas Llosa es un llamado a la insurrección. Es una loa al que no acepta ni se resigna. Al que es capaz de afirmar una negación frente al mundo. Yo estuve con él en Inglaterra, en una presentación de El sueño del celta, y recuerdo que durante la conversación con los alumnos de una universidad les dijo: “Sean como Roger Casement. Rebélense”. Allí se mezcla la utopía moral, el espíritu de rebeldía y el de aventura que siempre lo ha acompañado. Por eso su poema preferido es el poema Ítaca de Kavafis. En el fondo lo que interesa es el viaje. Un aspecto que comparte uno de sus personajes preferidos de ficción, que es Don Quijote de la Mancha.P. A propósito de eso, usted establece similitudes entre Cervantes y Vargas Llosa. ¿Cuáles son?R. El Quijote es un idealista como muchos de los personajes de Vargas Llosa. A lo mejor no tiene un sentido de la realidad y sin embargo persigue en sus ideales. Los personajes de Vargas Llosa son caballeros andantes en muchos sentidos. Aldo Brunelli en El loco de los balcones, también Pantaleón Pantoja en Pantaleón y las visitadoras. Son seres que quieren mejorar el mundo o por lo menos crear una comunidad. Antonio Consejero libera a una serie de personas que se unen a él, una serie de rufianes al igual que el Quijote libera a varios presos. También es cierto que en la primera parte del siglo XVII es una época en la que los idealismos y las afirmaciones del imperio español se vinieron abajo, al igual que pasó con la juventud latinoamericana en los años cincuentas y sesentas.P. Gustavo Rodríguez ha dicho que en estos seis capítulos usted analiza las capas tectónicas del mundo narrativo de Vargas Llosa. ¿Cuáles fueron sus ambiciones al plantearse este ensayo?R. Hay tres grandes vértices entre los que se mueven los personajes del territorio de Vargas Llosa. He tratado de resumir lo que hay en todas las obras en estos puntos: el padre, el poder, la rebeldía; la búsqueda utópica, el valor moral que tiene la rebeldía; y la abundancia, la diversidad, la multiplicidad. El mundo no es simple, no es un unidimensional, sino más bien complejo y contradictorio. La idea era decir en unas cuantas decenas de páginas lo más fundamental que se desprende de su obra.P. ¿Ya encontró la palabra que sea capaz de sintetizar la gratitud y la admiración que sienten los lectores de Vargas Llosa?R. (Risas) Es un reto. Me parece que esa búsqueda se renueva porque volveremos a sus novelas y los personajes seguirán hablándonos al oído. Sentir la voz del Jaguar diciendo cuatro en una noche húmeda en La Perla. Los alaridos de los conspiradores en La fiesta del chivo y el sonido del bote en el que avanza Fushía. Todo eso es parte de la vida tal y como él nos la ha mostrado.Alonso Cueto muestra su libro, en su casa.Carolina Ugarte NoriegaP. La Academia Sueca le concedió el Nobel en el 2010 por su “cartografía de las estructuras de poder”. ¿Le pareció una definición incompleta?R. Hay una verdad esencial en eso. Lo que pasa es que, claro, hay otros segmentos como la utopía, la moralidad, la diversidad, la abundancia. Es muy importante entender que Vargas Llosa es un escritor que habla de todos los tiempos, de todos los espacios, de todos los personajes con todos los lenguajes, con todos los géneros y con todas las técnicas. Vanguardistas, canónicas, diálogos telescópicos, vasos comunicantes. Hay novelas históricas, sentimentales, policiales. En algún momento dijo que cada novela es un intento por hacer una novela total. Algo imposible. Pero nunca dejó de perseguir ese propósito como un Sísifo de la totalidad.

Alonso Cueto: “La obra de Vargas Llosa es un llamado a la insurrección”

Shares: